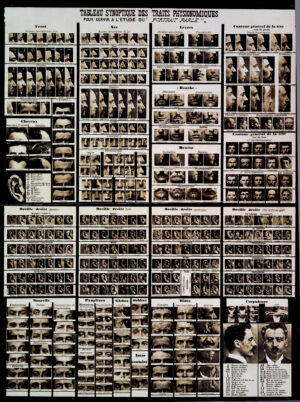

Körperliche Merkmale erscheinen vielen Menschen bis heute als ein untrügliches Zeichen für Zugehörigkeiten oder auch charakterliche Eigenschaften ihrer Mitmenschen. Ethnische oder als »rassisch« gedachte und bezeichnete Zugehörigkeiten werden häufig anhand von Haut-, Haar- und Augenfarben festgemacht. Rassifizierende Merkmale bleiben hier erhalten, während die Versuche von Wissenschaftler*innen des 19. und 20. Jahrhunderts, Körper und Schädel zu vermessen, bei diesen gegenwärtigen Zuordnungen kaum noch eine Rolle spielen. Heute werden Körperformen, z.B. im Fall von Übergewicht, häufig als Indiz für charakterliche Eigenschaften – hier Disziplinlosigkeit und Maßlosigkeit – angenommen. Wie körperliche Merkmale, beschreibbare und messbare, von Akteur*innen wahrgenommen wurden und welche Aussagekraft ihnen zugeschrieben wurde, änderte sich im Laufe der Jahrhunderte.

Die Körpergeschichte hat bereits herausgearbeitet, dass der Körper kein unveränderbarer Gegenstand historischer Forschung sein kann, sondern selbst historisiert werden muss. Körper sind keine über Epochen hinweg stabile Einheiten.[1] Dieses Themenheft widmet sich daher v.a. der Frage, wie sich Wahrnehmungen und Beschreibungen von menschlichen Körpern veränderten und welche Rolle dabei u.a. Praktiken des Vergleichens spielten.

Waren es in der Frühen Neuzeit v.a. die Humoralpathologie und die Physiognomie, die als Theorien hinter den Zuschreibungen von häufig individuellen Eigenschaften lagen,[2] so bildeten sich im Laufe des 18. und 19. Jahrhunderts neue Zuschreibungen heraus, die häufig auf die Herstellung von geschlechtsspezifischen und rassistischen Differenzkategorien hinausliefen und Körpereigenschaften essenzialisierten.[3] Die Wahrnehmung und Postulierung (vermeintlicher) körperlicher Differenzen spielte dabei eine zentrale Rolle.

In diesem Themenheft gehen die Autor*innen auch der Frage nach, welche Rolle Praktiken des Vergleichens in der Herausbildung solcher Kategorien spielten.[4] Wie und von wem wurden Körper oder körperliche Merkmale verglichen? Welche zu vergleichenden Merkmale (comparata) wurden ausgewählt und in welcher Hinsicht (tertia) wurden sie miteinander verglichen?

Die Autor*innen diskutieren in ihren Beiträgen, wie Vergleichspraktiken genutzt wurden, um Körper zu ordnen und zu kategorisieren. Wurden Menschen hinsichtlich messbarer Faktoren, wie Körper- oder Schädelgröße verglichen oder hinsichtlich der Form bestimmter Körper- oder Gesichtsteile? Inwiefern beeinflusste die Auswahl solcher Vergleichshinsichten zugleich, welche Gruppen überhaupt konstruiert und miteinander verglichen wurden, wie Schwarze und Weiße Menschen, schwule und heterosexuelle Menschen oder ethnische bzw. religiöse Gruppen? Schrieben Akteur*innen dabei bestimmte angenommene Eigenschaften Individuen oder kollektiven Gruppen zu und sahen sie diese als wandelbar oder essenzialisiert an? Häufig verschoben sich in zeitlicher Perspektive die Vergleichshinsichten und bildeten neue Körpernormen und Standards heraus, an denen Körper abgeglichen wurden. In den Beiträgen zeigen die Autor*innen, wie zu verschiedenen historischen Zeitpunkten, v.a. zwischen dem 18. und dem frühen 20. Jahrhundert Vergleiche genutzt wurden, um Menschen zu kategorisieren. Deutlich wird darin, dass denkbar unterschiedliche Akteur*innen zum Wandel von Vorstellungen über körperliche Merkmale und darüber definierte Zugehörigkeiten beitrugen.

Cornelia Aust untersucht in ihrem Beitrag die Beschreibung körperlicher Merkmale in Gauner- und Diebeslisten des 18. und frühen 19. Jahrhunderts auf ihre Vergleichsperspektive hin. Dabei fragt sie, welche Körpermerkmale in den Beschreibungen besonders hervortreten und für die Konturierung von Körpern genutzt wurden. Sie zeigt, dass körperliche Merkmale lange Zeit v.a. individuelle Personen beschrieben, ohne dass sie einer bestimmten Gruppe, wie z.B. Juden und Jüdinnen zugeschrieben wurden. Eine Ausnahme bildeten teilweise die Vorstellungen über Menschen, die als »Zigeuner« bezeichnet wurden. Noch markanter war jedoch in den Gauner- und Diebeslisten die Veränderung der Vergleichshinsichten hin zu messbaren Körper- und v.a. Schädelmerkmalen ab dem frühen 19. Jahrhundert.

Christa Klein widmet sich in ihrem Beitrag den Entwicklungslinien des klimasomatischen Rassismus des 19. Jahrhunderts und untersucht, wie verschiedene Vorstellungen von Körpern und ihren Eigenschaften an Klimazonen festgemacht wurden, in denen Bevölkerungsgruppen über Generationen hinweg gelebt hatten. Sie untersucht, wie solche wirkmächtigen Vorstellungen in den kolonialen Akklimatisationsdebatten im Kaiserreich tradiert wurden und trotz ihrer Widerlegung langfristig zu einem strukturellen Rassismus beitrugen.

Im dritten Beitrag des Thementeils setzt sich Frederik Doktor mit den Diskussionen zu Körperfett in den deutschsprachigen Sexualwissenschaften auseinander und fragt, welche Rolle sie in der Konstruktion von Homo- und Heterosexualität spielten. Dabei zeigt er, wie Körperfett als Differenzkategorie genutzt wurde, um Homosexualität je nach Überzeugung der Akteur*innen positiv oder negativ zu bewerten.

In unserer Rubrik Debatte befassen sich Alina Strmljan und Anna Jungmayr mit den städtischen Ehrungen und Erinnerungen an den Wiener Altbürgermeister und Antisemiten Karl Lueger. Sie diskutieren an diesem bis in die jüngste Gegenwart reichenden Streitfall, was eine kritisch-reflexive Erinnerungskultur in Bezug auf problematische Personen beinhalten sollte und könnte. Ihr Plädoyer ist es, das Museum stärker als Möglichkeitsraum für eine kritisch positionierte und multiperspektivische Erinnerung an Karl Lueger und darüber hinaus zu nutzen.

Im ersten Werkstatt-Text legt Romuald Valentin Nkouda Sopgui in einer kritischen Auseinandersetzung mit der kolonialen Fotosammlung von Franz und Marie Pauline Thorbecke dar, wie ethnografische Fotografien und ihre Inszenierungen als Instrument der Kolonisierung dienten. Anhand verschiedener Blickregime beleuchtet er zugleich die Vielseitigkeit ihrer Bedeutungen und Funktionen, die je nach Kontext von unterdrückenden und exotisierenden bis hin zu identitätsstiftenden Aspekten in der Gegenwart reichen. So bringt er die (post-)koloniale Vergangenheit und Gegenwart in einen weiterführenden Dialog über den Umgang mit diesen kolonialen Artefakten.

Lucy Debus und Lisa Hellriegel wagen in unserem zweiten Werkstatt-Text ein Schreibgespräch darüber, wie durch kollaboratives Forschen neue Fragestellungen zur Geschlechtergeschichte des Nationalsozialismus entwickelt werden können. Anhand ihrer Untersuchungen von Selbstzeugnissen und Interviews zum Hamburger KZ-Außenlager Dessauer Ufer diskutieren sie u.a. den Zusammenhang von Antisemitismus und Geschlecht in der nationalsozialistischen Verfolgung und die Relevanz möglicher geschlechtsspezifischer Überlebensstrategien. Dabei loten sie Potenziale und Grenzen eines auf hierarchiefreien Austausch und wechselseitige Bereicherung zielenden Forschens aus.

Im Rahmen der Expokritik wendet sich Maximilian Jung dem kürzlich eröffneten Museum Zwangsarbeit im Nationalsozialismus zu. Dort, im Gebäude des nie fertiggestellten Gauforums in Weimar, wurde nun die Ausstellung »Zwangsarbeit. Die Deutschen, die Zwangsarbeiter und der Krieg« verstetigt. Die Räume, die ursprünglich als Dienststelle von Fritz Sauckel, dem »Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz« im Nationalsozialismus, vorgesehen waren, sollen mit der Dauerausstellung fortan eine historisch-politische Bildungsstätte zu ebenjenem Thema beherbergen.

Cornelia Aust und die Redaktion

[1] Siehe dazu die klassische Arbeit von: Barbara Duden, Geschichte unter der Haut. Ein Eisenacher Arzt und seine Patientinnen um 1730, Stuttgart 1987. Außerdem: Maren Lorenz, Leibhaftige Vergangenheit. Einführung in die Körpergeschichte, Tübingen 2000; Philipp Sarasin, Reizbare Maschinen. Eine Geschichte des Körpers, Frankfurt a.M. 2001; Michael Stolberg (Hg.), Körper-Bilder in der Frühen Neuzeit. Kunst-, medizin- und mediengeschichtliche Perspektiven, Berlin 2021.

[2] Siehe dazu allgemein: Wolfgang Uwe Eckart, Art. Humorallehre, in: Friedrich Jäger (Hg.), Enzyklopädie der Neuzeit Online, 2019, https://doi.org/10.1163/2352-0248_edn_COM_282546 (letzter Zugriff 8.10.2024); Roland Kanz/Jörn Sieglerschmidt, Art. Physiognomik, in: ebd., https://doi.org/10.1163/2352-0248_edn_COM_327595 (letzter Zugriff 8.10.2024).

[3] Siehe z.B. hinsichtlich der Essenzialisierung des weiblichen Körpers: Claudia Honegger, Die Ordnung der Geschlechter. Die Wissenschaften vom Menschen und das Weib, 1750–1850, Frankfurt a.M. 1991.

[4] Das Themenheft greift dabei auf theoretische Überlegungen des SFB 1288 »Praktiken des Vergleichens« an der Universität Bielefeld zurück. Siehe dazu u.a.: Cornelia Aust/Antje Flüchter/Claudia Jarzebowski (Hg.), Verglichene Körper – Normieren, Urteilen, Entrechten in der Vormoderne, Stuttgart 2022; Angelika Epple/Walter Erhart, Die Welt beobachten – Praktiken des Vergleichens, in: dies. (Hg.), Die Welt beobachten. Praktiken des Vergleichens, Frankfurt a.M. 2015, S. 7–31; Angelika Epple/Walter Erhart/Johannes Grave (Hg.), Practices of Comparing. Towards a New Understanding of a Fundamental Human Practice, Bielefeld 2020.